2018年03月21日

スポンサーリンク

いまでは強い女性は珍しくないが、1970年ごろはまだそうでもなかった。ウーマン・リブの運動はすでにはじまっていたが、男性にも女性にもその運動の真意を理解する人より、半信半疑の人が、あるいは冷やかし気味に見ている人のほうが多かった。

ジャニス・ジョプリンはそんな時代に、どうして女性が男性と対等にわたりあっちゃいけないのというきわめて当たり前の意見を、身をもって音楽で示した人だった。それまでロックは基本的に男性の世界だった。女性歌手に求められたのは、優美さだったり、愛らしかったりすることで、力強さではなかった。

ところがジャニスはちがった。男たちの世界に入って対等にわたりあっただけではない。ジャニスが登場するまで、ロックの世界には彼女のように全身全霊をこめてうたう歌手はいなかった。ロックの轟音に合わせて高い声でシャウトするロックのヴォーカリストもいなかった。

1971年初頭発表のアルバム『パール』の冒頭に収められた「ムーヴ・オーヴァー」は、まさにそんな彼女らしさにあふれた曲だ。この歌のヒロインは、じらすだけじらして煮え切らない男に向って、恋人になる気がないなら、さっさと消えてちょうだいと三くだり半を突きつける歌だ。数年前にアリサ・フランクリンが「リスペクト」でうたったことをさらに一歩前に進めて表現したような歌である。日本の歌を例にあげると、中森明菜が<じれったいじれったい>とうたってみせた世界を10年以上前にワイルドに先取りしていたような歌とでも言えばいいか。

『パール』は、ジャニスがフル・ティルト・ブギという新しいバンドと一緒に1970年にレコーディングしていたアルバムで、彼女はこのバンドが気に入り、レコーディングにも熱を入れていた。一時期シャウトしすぎてガラガラになっていた声も、そのころには元気を取り戻して表現力を増していた。

プロデュースはバタフィールド・ブルース・バンドやドアーズのヒット作を手がけていたポール・ロスチャイルド。ふたりは音楽の好みもぴったりで、レコーディングが進むにつれて人間的にもひかれあっていった。しかし関係者はポールがジャニスにこう語っていたと証言している。「ほんとうに君を愛しているし、一緒にいたいと思っている。だから録音テープの上で愛し合おう」

残念なことに、アルバムが完成する少し前の1970年10月4日、彼女は帰らぬ人となってしまった。その1か月前にはジミ・ヘンドリックスも亡くなっていた。ジャニスの訃報は、60年代のロックのひとつの終わりを告げる出来事のように受け止められた。

アルバム『パール』は、歌入れの終わっていなかった曲もそのまま発表され、春までチャートの1位を続けた。売れたのは悲劇的な遺作だったということもあるが、内容が素晴らしかったからだ。このアルバムを聴いて彼女の歌の表現力にあらためて気づいた人も多かった。それにしても「ムーヴ・オーヴァー」の邦題が「ジャニスの祈り」とは、よくつけたものだ。

≪著者略歴≫

北中正和(きたなか・まさかず):音楽評論家。東京音楽大学講師。「ニューミュージック・マガジン」の編集者を経て、世界各地のポピュラー音楽の紹介、評論活動を行っている。著書に『増補・にほんのうた』『Jポップを創ったアルバム』『毎日ワールド・ミュージック』など。近著は『ロック史』で、立東舎文庫より刊行。

パール Original recording remastered ジャニス・ジョプリン

The Pearl Sessions ジャニス・ジョプリン

関連記事

-

42年前の今日、金子マリ&バックスバニーがデビュー・アルバムを発売。それは「下北のジャニス」が本格的レコード・デビューを飾る記念すべき日でもあった

今から42年前の今日1976年5月21日、CBSソニー(現ソニーミュージック)から、金子マリ&バックスバニーがデビュー・アルバム『MARI & BUX BUNNY』をリリース。そ...

-

今から49年前の今日1969年1月25日、内田裕也とフラワーズがデビュー・シングル「ラスト・チャンス」をリリース

今から49年前の今日1969年1月25日、サイケデリックなサウンドで人気を呼んだ異色GS内田裕也とフラワーズがデビュー・シングル「ラスト・チャンス」をリリース。それは結成後1年と3カ月を経ての遅...

-

本日1月19日はジャニス・ジョプリンの誕生日

ジャニス・ジョプリンは1943年1月19日、テキサス州の小さな港町、ポート・アーサーで生まれた。15歳の時に友人から借りたベッシー・スミスとレッド・ベリーを聴いたのをきっかけに、ブルースにハマっ...

-

本日は60年代ポップ・カルチャーを代表するモデル、ツイッギーの誕生日

スーパーモデルという言葉が知られるはるか前の1967年、世界的に有名になったモデルがいた。ツイッギーである。スウィンギング・ロンドンと呼ばれたその時期のロンドンを視覚的に象徴していた存在だった。...

-

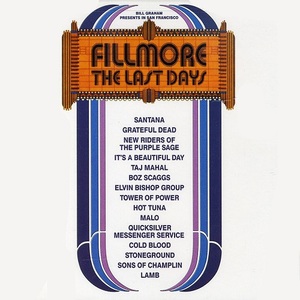

60年代ロックの象徴“フィルモア”

世界中にその名を轟かした「フィルモア」というライヴの殿堂がサンフランシスコにはあったことは良く知られている。フィルモアは元々ボールルーム(ダンスホール、社交ダンスの舞踏場)だった所をロックのライ...

-

1967年6月16日、『モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティヴァル』が開催

1967年、シスコ郊外で行われた『モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティヴァル』(6月16日~18日)はオーティス・レディング、ラヴィ・シャンカール、ブッカーT&MG’s、ザ...

-

宇宙が切り裂かれるような戦慄が身体の中を走った…ローラ・ニーロの歌との出会い

時間や場所、もっと極端に言えば、聴き手さえをも選ぶ音楽というのが、確かにある。そんなことを思うようになったのは、たぶん、誰のせいでもない、この人、ローラ・ニーロと、彼女の音楽との出会いだったかも...