2015年09月27日

スポンサーリンク

1969年9月27日、虎の門の日消ホールでエイプリル・フールのデビュー・アルバム『APRYL FOOL 』の発売記念のコンサートが開催された。その後、TVやディスコでの出演もあったが、彼らにとっては解散記念のコンサートでもあった。

エイプリル・フールが結成されたのは69年3月。グループサウンズブームの後期に登場したフローラルのメンバーだった小坂忠、柳田ヒロ、菊地英二の3人が新たな音楽的展開を目指し、バーンズの一員であり、他にも様々な活動を続けていた細野晴臣、同じくバーンズのメンバーだった松本隆を誘い入れた。アマチュア活動を続けてきた細野、松本にとっては初めて音楽事務所に所属し、プロとして本格的な活動を開始することになる。

エイプリル・フールは結成とともにレコード・デビューを約束されていた。結果、結成して間もない翌4月の3日から5日にかけてレコーディングに取り組んだ。場所はテイチク・スタジオ。どうやら、ミュージカラー・レコードの原盤制作によるものだったようだ。

それこそ『APRYL FOOL』として6ヶ月後に発表されたデビュー・アルバムとなったものだが、「ニッポンロックアーカイヴス」の1作として復刻された際、解説を担当したロック・クロノジスト/編集者である山田順一の探索によれば、『APRYL FOOL』は当初、ミュージカラー・レコードから限定発表され、その後コロムビアから発表されたのではないか、という。

前者の発表日は9月10日、「ニッポンロックアーカイヴシリーズ」での復刻時に記されているオリジナル発表時の期日がそれだ。一般的に認知されているのは日消ホールでのコンサートが行われたのと同じく9月27日だが、それはコロムビア・レコードからの発表日によるものではないか、というのである。

ところで、エイプリル・フールの前身にあたるフローラルだが、細野によればドアーズなどの作品をカバーしていたという。柳田ヒロが音楽的なイニシアティヴの一端を担っていた、ということからするとキーボードをフィーチャーしたヴァニラ・ファッジ、アイアン・バタフライ、さらにはプロコル・ハルムなどの作品もカバーしていたのではないか。

それはディスコを中心としたエイプリル・フールでのライヴ活動時の主要なレパートリーとなったものだが、60年代後半のサイキデリック・ロック、アート・ロックからニュー・ロックとして日本に紹介されていった当時の欧米の最新の音楽動向を反映していたのには違いないようだ。

前後してそれら欧米の最新の動向に倣ったグループが台頭しはじめていた。後期のゴールデン・カップス、横浜出身で東京にも進出していたパワーハウスの前身のベベズ、後のブルース・クリエーションの前身にあたるビッキーズなどだが、グループ名を改めたメジャー・デビュー作において、欧米のブルース・ロックに倣ったカバー作品を主体としていた。

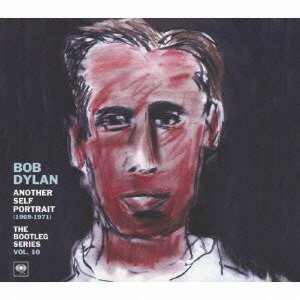

それに対し、エイプリル・フールは『APRYL FOOL』において、唯一ボブ・ディランの「プレジング・マイ・タイム」をカバーする以外、残る8曲はオリジナル作品によった。それはメンバー全員の意向によるものだったようだ。

とはいえ、デビュー・アルバム『ARYL FOOL』制作時の模様の詳細については明らかでなく、後の細野や松本、柳田ヒロの断片的な証言を拠り所にするしかない。

エイプリル・フールの音楽的な志向については「とにかくハード・ロックがやりたい、と。それだけでしたね。オリジナルを作るということも、たいして理由がなかったんです。全部コピーでもよかったんだけど、なんとなく、一応曲だけはオリジナルにしようって言って。あの当時は、まだ、ずーっと英語でやるつもりだったんです」と松本が証言している。

歌詞は日本語でという考えもあったようで、細野もそう発言していたこともあるが、実際には「なんか、細野さんに負かされた。英語でやんなきゃだめだって、他のメンバーもそんな感じだったし」と松本が語っている。

「その時はぼくはまだ一番新入社員みたいなもので全然発言権なかったから、英語でやるのかな、っていうくらいで黙ってたんです」とも。もっとも松本にとっては「レコーディングでは英語の歌ばかりで僕が詩を書かせてもらえなかったっていう不満がかなり強くあった」という。

すでに細野と松本にはバーンズ時代に手がけた作品があった。デビュー作に収録された「暗い日曜日/SUNDAY」はそのひとつだ。それ以外は、新たに書き下ろされた作品だったようだ。

その内、「母なる大地-Ⅰ、Ⅱ/THE LOST MOTHERLAND」は日本語の歌詞によるが、「母なる大地-Ⅰ」での歌唱はボコーダー風のSE処理が施されて日本語の歌詞であるのを曖昧にし、「母なる大地-Ⅱ」では小坂忠が歌詞を朗読していた。

一方、小坂、菊地による「いつか……/ANOTHER TIME」、小坂、細野の共作による「タンジール/TANGER」の歌詞は英語による。

細野の話よれば「特に詞を作る場合、日本語の方がいいというのはあったと思いますけど。あと周りにボヘミアンがいっぱいいたりして、彼らヒッピーに(英語訳)詞を頼んだりしてましたね。『タンジール』という曲は、そういう風にして出来ました」と語っている。

残る「人間神話の崩壊」と「聡明な死が示す怪奇な魅惑的な趣味の象徴」は、いずれも柳田の作曲による演奏曲だ。

日消ホールに出向いた記憶は1回のみ。つまりはエイプリル・フールの発売記念のコンサートだけのはずだが、その日の模様についてはおぼろげな記憶しかない。

それよりアルバム『APRYL FOOL』を初めて耳にした時、新宿のパニックで接したライヴとは異なる印象を覚えた。

「タンジール」を耳にした覚えはあったが、収録されたオリジナル曲は初めて耳にするものばかりだった。実際、エイプリル・フールはデビュー・アルバムの収録を終えて後、新宿のパニック、六本木のスピードなどライヴ活動を開始することになるのだが、ライヴではオリジナルは一切演奏しなかったと細野は語っている。

もっとも、アルバムを飾るアラーキーこと荒木経惟撮影によるモノ・クロームの写真は、間違いなく彼らのライヴでのイメージを伝えていた。ちなみに短髪だった松本はカツラを買って撮影に臨んだ。しかも、松本隆ではなく松本零と名乗っていた。さらにエイプリル・フールにはステージ衣装があり、全員が幅広のパンタロン姿だったことなど、イメージを重視していたグループでもあった。

私が新宿、花園神社近くにあったパニックで接した彼らの演奏から、プログレ的な要素を加味したハード・ロック・バンドとしての印象を受けた。ドアーズ、ヴァニラ・ファッジ、アイアン・バタフライなど作品をカバーしていたが、随所で繰り広げられる即興的な演奏展開においてそうした印象を受けた。

柳田と菊地、ことに柳田の演奏の印象が強かった。マイクを抱えるようにして歌う小坂忠の姿も記憶にある。語りかけるように歌う一方、ジム・モリソンさながらにドラマチックな表情を見せることもあった。そして細野と松本の強靭なリズム・コンビ。ふたりの演奏能力、技量に目を見張った。

ライヴにおけるエイプリル・フールの演奏はベベズともビッキーズとも明らかに異なった。ベベズらがブルース・ロック・ベースの作品、演奏を中心としていたのに対し、エイプリル・フールは即興性を取り入れた演奏を主体としていながら、カバーしていたのはヴォーカル・インストルメンタル・グループの作品が大半だった。

話をデビュー・アルバムでありラスト・アルバムともなった『APRYL FOOL』のことに戻そう。「トゥモロウズ・チャイルド」や「母なる大地‐Ⅰ」の一部からはヴァニラ・ファッジの影響が汲み取れる。柳田のオルガンがそれを物語る。

スロー・ブルースの「いつか……」、同様のスタイルによるディラン作品をカバーした「プレジング・マイ・タイム」は、当時の音楽状況を反映するものだ。とはいえ、ベベズなどと異なるのは、先にも触れてきたようにヴォーカルとオルガンが演奏を特徴づけているからだ。

わずかにドアーズ風の面影もある小坂、細野の共作による「タンジール」のメロディーははっぴえんど後の細野のソロ、それと前後した細野の小坂への提供曲、小坂との共作に通じるものであるのが興味深く、細野がすでに独自の作風を生み出し始めていたことを物語る。

そして柳田作曲の演奏曲、「人間神話の崩壊」はブルース展開によるものだが、ピアノ主体であることとサイケデリックなファズ・ギターのフィーチャーが演奏を特徴づけている。さらに「聡明な~」では「HONKY TONK JAM」という英題が物語るとおりホンキー・トンク・スタイルのピアノをフィーチャーした演奏作品だ。当時、ホンキー・トンク・スタイルの起用は珍しく、他のグループには見られないものだった。

小坂の歌詞の語りによる「母なる大地‐Ⅱ」におけるプログレ的展開も興味深い。

しかも、アルバム『APRYL FOOL』では大半の作品においてSEなどをふんだんに起用し、コラージュ的な手法を取り入れたサウンドを展開いていた。そうした点でも異色のアルバムだった。

グループを結成して直後に収録された『APRYL FOOL』は、その後のライヴ活動の青写真となるはずのものだったが、細野が語っていたように収録作品の大半はライヴで演奏されることなく終わった。そればかりか、結成して3ヶ月と経たない間に細野と柳田は音楽的な方針、見解の相違から対立し、グループに亀裂が生じる。

その後、アルバムの発表前後までライヴ活動は続けられたが、所属していた音楽事務所との契約を履行するだけのものだったようだ。とはいえ、細野、松本のいずれとも、ライヴ活動を続ける間に演奏能力に磨きをかけたことを認め、松本に至っては演奏そのものに集中できたもっとも楽しかった時期だったと述懐している。

エイプリル・フールはアルバムとライヴ活動ではまったくと言っていいほど演奏、音楽展開は異なった。TV出演の際、レッド・ツェッペリンの「グッド・タイムス、バッド・タイムス」を演奏した、といった記録はあるようだが、ライヴ活動を明らかにする公式な録音は残されていないようだ。実際にライヴに接したことがある者の記憶に留まるだけだ。

残されたのはアルバム『APRYL FOOL』、他、いくつかの録音作品だけだ。

アルバム『APRYL FOOL』にはわずかにライヴの面影がないでもない。ライヴから離れてアルバムそのものについて言えば、モノ・クローム写真によるカバーが物語る通り、アンダーグラウンド・シーンにおけるカルト・ヒーローというにふさわしく、69年前後の音楽シーンの片鱗、そこにあって特異だったエイプリル・フールの存在を教えてくれる。

小坂が歌う「タンジール」のポップな趣を除けば、全体、暗く、のしかかるような重さに包まれている。60年代末の時代を反映しているとも言える

また、知的なひらめきを汲み取ることもできる。それは、当時、台頭しつつあった欧米のブルース・ロックに倣ったグループと一線を画すものだった。

アルバム『APRYL FOOL』は、日本のロックの足跡、その歴史を語るにおいて欠かすことのできない画期的なアルバムだったことは間違いがない。

APRYL FOOL

関連記事

本日はデビュー45周年“風街詩人”松本隆の誕生日

伝説のバンド、はっぴいえんどのドラマーから職業作詞家に転じ、挙げたらキリがないほどのヒット曲を送り出してきた松本隆。本日7月16日は時代も世代も超えて愛され続ける作詞家の69回目の誕生日である。...

今から49年前の今日10月3日は、モンキーズ初の日本公演が日本武道館で行なわれた日

今から49年前の今日10月3日の日本武道館を皮切りにスタートしたザ・モンキーズ初の日本公演のオープニング・アクトを務めただけではなく、モンキーズのバッキングも手がけたのは、のちにエイプリル・フー...

1965年6月26日、バーズの「ミスター・タンブリン・マン」が全米1位を獲得

1965年6月26日、ザ・バーズの「ミスター・タンブリン・マン」が全米1位に輝いた。ロジャー・マッギンの12弦ギター、それに続いてベースが重くうねり、パーカッションが軽やかにリズムを叩きだす。そ...

1971年9月23日、レッド・ツェッペリン初来日公演。この日、日本のロックは大きな衝撃を受け、その後のシーンが作られていく

あの日、ロック後進国だった日本は、ロックがいかに自由でいかに美しいものであるのかを,初めて知ったのだった……。1971年9月23 日、キョードー東京が主催した「Rock Carnival ♯7」...

今から48年前の今日1968年9月1日は、ザ・ゴールデン・カップスの「愛する君に」がリリースされた日。

脱退したケネス伊東に代わり、ミッキー吉野を迎えた新生ゴールデン・カップスの初シングル「愛する君に」は、まさに「ガレージ・ソウル」とでも呼べそうな趣の傑作R&B調ナンバー。オリコン13位というカッ...

47年前の今日、ライヴから遠ざかっていたボブ・ディランがワイト島のフェスティヴァルにバンドとともに出演

1969年8月31日、ワイト島で開催されたフェスティヴァルでのことだった。「みんな、さあ、座ってくれ。ザ・バンドとボブ・ディランを迎えよう」のMCに続いて、当時、ライヴから遠ざかっていたボブ・デ...

小坂忠50年の音楽生活

デビュー50周年を迎えてますます元気な小坂忠。21世紀に入ってから、 大小様々な会場で彼のライヴを体験しているが、のびのびとして艶のある歌声の力にいつも驚かされる。 小坂忠の歌声をはじめて聴い...

嫌いな楽曲を演奏せざるを得ないフラストレーションを怒涛のベース・プレイでブチまけたゴールデン・カップス「銀色のグラス」。

今から48年前の今日1967年11月15日にリリースされたゴールデン・カップスの2ndシングル「銀色のグラス」は、本来好きな洋楽レパートリーだけを演奏したかった彼らが、僅かながら本音を覗かせた初...

〝今〟という現実にむきあいながら〝明日〟の見えない若者の心情をそのままに反映したアルバムだった・・・はっぴいえんどのデビュー・アルバム『はっぴいえんど』制作秘話

当時、URCレコードのはっぴいえんど担当デレクターであった小倉エージによる、デビュー・アルバム『はっぴいえんど』の制作秘話。夏の盛りに発表されたアルバムの多くは冬をテーマにした曲だった。

細野晴臣生誕68記念~細野晴臣の仕事

日本ロック史上に大きな足跡を刻むはっぴいえんど(1970-1973年)とYMO(1978-1983年)のリーダーとして活躍し、プロデューサー・作曲家としても、多くの才能あるアーティストや名曲を世...

ティン・パン・アレー・フェスティバル

40年前、1975年の本日5月24日、「ティン・パン・アレー・フェスティバル」が中野サンプラザで開催されました。そのステージには細野晴臣さんを中心とするティン・パン・アレー・チームと、大瀧詠一さ...

日本語のふぉーくとろっくのコンサート

今から43年前(1972年)の5月13日・14日の二日間に亘って日比谷野音で開催された第4回『日本語のふぉーくとろっくのコンサート』。1970年9月に第1回が開催されたこのイベントは、“日本語の...