2019年02月18日

スポンサーリンク

2月18日は森園勝敏の誕生日。65歳になる。

1970年代前半、日本のロックの黎明期、東京にはたくさんの若いバンドがうごめいていた。プロになるということがどういうことなのかはわからなかったが、彼らはひたすらライブに明け暮れていた。森園勝敏もそのひとりである。ドラムの岡井大二と組んだバンドで活動を始め、次第に頭角を現した。バンド名は四人囃子と名付けられた。そして1974年、実質的な1stアルバム『一触即発』で衝撃のデビューを果たす。日本のプログレッシブ・ロックの草分けとして歴史に残る本作は、フロントマンの森園が二十歳そこそこの頃にリリースされたものだった。

同時代から東京の音楽シーンで活躍していたCharが四人囃子を初めて見たのは日比谷野音だった。

「噂では聞いてたんだけど、俺もブリティッシュというか、それに限らずプログレッシブと言われてるものが好きだったから、(四人囃子は)それを日本語でやってて、テクニック的にもまとまってて、びっくりしたよ。それまでバンドっていうのは先輩の世代だから、言葉は悪いけどグループサウンズの残党であるとか、生き残った人たちであったりするから、どこかブルース系か叩き上げ。俺たちはちょうど世代の変わり目だと思うんだよね」

その四人囃子も一朝一夕で出来上がったわけではない。ベンチャーズを聴いてエレキ・ギターを始めた森園だったが、中3の頃にはブルースに目覚め、クリームやジミ・ヘンドリックス、マイク・ブルームフィールドなどを聴きまくっていた。バンドメンバーはなかなか見つからなかったが、なんとか組んだバンドで高校一年か二年でヤマハのコンテストに出た時、予定していたドラマーのトラ(代役)としてやってきたのが岡井だった。

「バンド組むこと自体が、組んで続くこと自体が珍しいというか。自分がこういう音楽やりたいからこいつと組もうとか言ってられないわけですよ。とにかくまずできる人を探すだけで大変で。例えばドラムの人がピンク・フロイドとか僕があまり聴いたことのないものを好きだとしたら、ピンク・フロイドと俺が好きなクリームをバーターでやるとか。どこでもそうでしたよ」と森園は言う。

それから森園は岡井とセッションに明け暮れる。

「ずっと大二とふたりでやってたわけ。できる人がいないんで。大二の家に行くと、あいつすぐにピンク・フロイドをかけて一緒にドラムを叩き出すから、僕はすぐ寝ちゃうわけ。最初の頃はいつもそうだった。それが寝てるうちに刷り込まれて(笑)。ピンク・フロイドは特に『神秘』とかそこら辺が好きなんですよね」

やがてメンバーも増え、四人囃子の形が整う。そして、73年、バンドにプレ・デビューの話が舞い込んだ。所属の東宝レコードの親会社、東宝で制作される映画『二十歳の原点』のサウンドトラックを録音することだった。その仕事をこなせば、好きなことをやっていいという条件付きだった。翌年、彼らは『一触即発』のレコーディングを始める。森園によれば初めての経験の連続だったようだ。

「『二十歳の原点』を録った時に、ポリドールのスタジオで2日ぐらいで十何曲録らされて、ペシペシの音しか出せないわけ。ちょっと歪ませようとすると、“ギターの人、音が割れてるよ”と言われる時代ですから。けっこう途方に暮れたんです。こんなペシペシの音でしか録れなくて、どうやって思ったような音作るんだろうって思ってた。なんで『一触即発』の時にはあんな音になったかよく覚えてないんだけど、その時は大二がすごく考えてて、スタジオに入って初めて〈一触即発〉って曲を5ピースに分けて録ると初めて聞かされた。何それ? って思ったら、編集するっていうんだ。その発想がピンと来ない。実は〈一触即発〉なんて、最初は40分くらいあったんだ。よくコンパクトにまとまったもんだと自分でもびっくりするよ。ああいうところは大二の整理整頓能力のたまもの」

そうやって出来上がった『一触即発』を当時Charも耳にしている。

「アルバムの完成度はかなり高い。当時はレコード出すことすらおおごとだったうえに、スタジオ・クラフトっていうところに立ってものを考えられない時代だったから。俺はスタジオ・ミュージシャンをやってたから、遊び方はけっこう知ってたんだけど、バンド単位でレコードをひとつのクラフトとして考えるというのは、先行ってるなと思った」と言う。

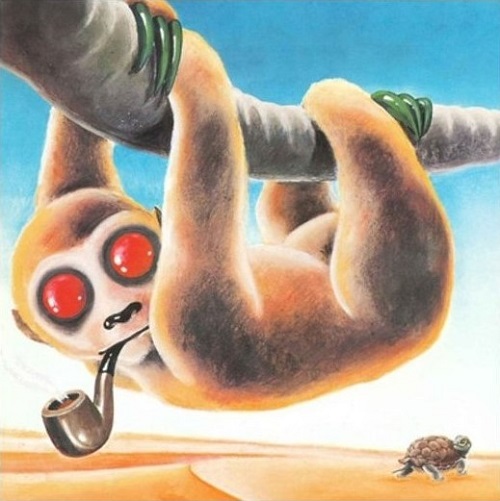

それは、東京の音楽シーンにうごめいていた多くのバンドのひとつがたまたま作り上げた一枚にすぎないのかもしれない。しかし、実際『一触即発』は大きな反響を呼び、のちのちまで名盤として語り継がれることになる。卓越した演奏能力、スリリングな構成力、斬新なアートワークなど、手探りながら若さと実験精神に満ちた傑作だった。そしてそれは若き森園勝敏の、そして日本のロック史の産声だったのである。

四人囃子『一触即発』『二十歳の原点』ジャケット撮影協力:鈴木啓之

≪著者略歴≫

野口広之(のぐち・ひろゆき):1963年、山梨県出身。1998〜2014年までギター・マガジン編集長。現在は、音楽関係の書籍、ムック等を手がける。趣味はトレイルランニング。

一触即発(+2)(紙ジャケット仕様) CD Yoninbayashi 四人囃子 形式: CD

二十歳の原点(+2)(紙ジャケット仕様) CD Yoninbayashi 四人囃子 形式: CD

森園勝敏 直伝 ”一触即発”ギター・プレイ BEST PRICE

関連記事

-

1974年6月25日、四人囃子の名盤『一触即発』がリリース

45年前の1974年の6月25日は、日本のロック・シーンの一つの頂点を極めたバンド、 四人囃子のデビュー・アルバム『一触即発』がリリースされた日だ。その後の日本の音楽シーンに様々な影響を与え、海...

-

本日5月2日は忌野清志郎の命日~日比谷野音と清志郎

本日、5月2日は忌野清志郎の命日。RCサクセション、そして忌野清志郎は日比谷野音で常に節目となるライヴを行ってきた。私が初めてRCサクセションを見たのも日比谷野音だった。1979年4月29日。何...

-

1978年4月25日、細野晴臣のアルバム『はらいそ』がリリース~YMO結成前夜の名盤

1978年4月25日、細野晴臣の『はらいそ』が発売された。同アルバムは『トロピカル・ダンディー』『泰安洋行』に続くトロピカル三部作の三作目として、そしてYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)...

-

1975年4月1日、ウエスト・ロード・ブルース・バンドがアルバム『Blues Power』でバーボン・レーベルからデビュー

1970年代初頭から中頃にかけて日本のロック・シーンを席捲したものに“ブルース・ブーム”があるが、そのブームを生み出したのは主に関西のブルース・バンド勢だった。そんなことから“関西ブルース・ブー...

-

1974年3月21日、沢田研二「恋は邪魔もの」がリリース〜“ロックスター・ジュリー”の幕開けとなった名曲

沢田研二にとって1974年は画期的な年となった。完全に井上バンドの音だけで制作された「恋は邪魔もの」(作詞安井かずみ・作曲加瀬邦彦)が発売されたのはその年の3月21日だった。実は70年代のヒット...

-

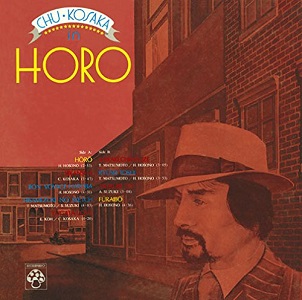

44年前の本日、小坂忠の名盤『ほうろう(HORO)』がリリース

44年前の本日1月25日、小坂忠の名盤『ほうろう(HORO)』がリリースされた。発表当時、関係者には高く評価されたが、ベストセラーになったわけではなかった。いまはこのアルバムのソウル/R&...

-

![[rcommend]新生ロッカーズが見せる2019年の“REAL”](http://music-calendar.jp/img/files/201811/1125/OMC20181125-0.1T.jpg)

[rcommend]新生ロッカーズが見せる2019年の“REAL”

博多発の“めんたいロック”を代表するTH eROCKERS(ザ・ロッカーズ)。俳優、タレントとして活躍する陣内孝則を中心に結成され、80年代に脚光を浴びた伝説のバンドだが、彼らは歴史から飛び出し...

-

![[report]RCサクセションの名盤『ラプソディー』トリビュートライブへ行ってきた!](http://music-calendar.jp/img/files/201810/1009/OMC20181009-0.2T.jpg)

[report]RCサクセションの名盤『ラプソディー』トリビュートライブへ行ってきた!

仲井戸“チャボ”麗市率いる豪華なメンバーでRCサクセションのあの名盤『ラプソディー』のトリビュートライブがあるというので十数年ぶりに川崎のCLUB TITTAへ行ってきた。対バンはKONTAと杏...

-

1979年10月8日、桑名正博「セクシャルバイオレットNo.1」がオリコン1位を獲得~「セクシャルバイオレットNo.1」制作秘話

RCAビクターの小杉理宇造ディレクターが走り回ってくれて、7月にリリースする桑名正博のシングル盤が、カネボウ化粧品のキャンペーン・ソングに決まった。前年ヒットした、矢沢永吉の「時間よ止まれ」(資...

-

42年前の今日、日本のロック史に残る名盤『Char』がリリース

昨2017年には『ギターマガジン』誌による、プロ・ギタリストを中心とした音楽関係者へのアンケート投票「ニッポンの偉大なギタリスト100」で1位に選ばれたChar。そのCharの記念すべきファース...

-

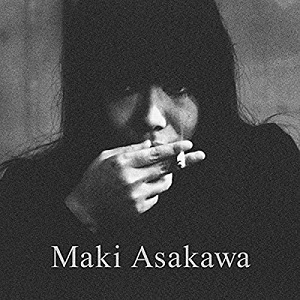

浅川マキとヨーロッパへ行った

本日1月19日は浅川マキの命日となる。2年前に、ロンドンのオネストジョンというレーベルからUK盤『Maki Asakawa』が全世界発売になり、ヨーロッパを中心にひそかな浅川マキブームのようなも...

-

![[recommend] 閉塞した日本のロック状況に新たな突破口を切り開いた『ワンステップ・フェスティバル』](http://music-calendar.jp/img/files/201801/0107/OMC20180107-0T.jpg)

[recommend] 閉塞した日本のロック状況に新たな突破口を切り開いた『ワンステップ・フェスティバル』

1974年、日本中のロック・バンドが一堂に会して福島県郡山市で開催された野外ロック・フェス『ワンステップ・フェスティバル』は、日本各地の有望株バンドを紹介するショーケース的役割を担い、閉塞した日...

-

コミック・ソングの王者にして発禁大魔王、”名古屋が生んだトリックスター”つボイノリオ

”名古屋が生んだトリックスター”つボイノリオといえば、コミック・ソングの王者、発禁大魔王、キング・オブDJとして知られているが、実はれっきとしたミュージシャンでもあるのだ。本日4月18ニ日が誕生...

-

本日は、数多くのロック・バンドを手掛けてきた名プロデューサー佐久間正英の命日

本日、1月16日は佐久間正英の命日である。2014年1月16日に急逝した。BOΦWY、STREET SLIDERS、THE BLUE HEARTS、黒夢、JUDY AND MARY、GLAY、く...

-

本日、1月13日は“純・音楽家”遠藤賢司の誕生日。古希となる。

エンケンの愛称で親しまれ、1969年のデビュー以来、ぶれることなく我が道を突き進む“純・音楽家”遠藤賢司。本日1月13日は遠藤賢司の誕生日。古希となる。アーティストとしての遠藤賢司は、多くの人が...

-

今からちょうど40年前の今日1976年6月8日は、クリエイションとフェリックス・パパラルディの共演アルバムがアメリカとカナダでリリースされた日。

今からちょうど40年前の今日1976年6月8日は、70年代日本ロックを代表するクリエイションと、クリーム、マウンテンのプロデューサーとして知られるフェリックス・パパラルディとの共演アルバムがアメ...

-

1952年2月29日、佐久間正英の誕生日。生きていれば64歳となる。

1970年代、ロック・バンド四人囃子のベーシスト、テクノバンドのはしりであるプラスチックスのキーボーディストとして活躍した佐久間正英だが、70年代終盤以降は日本を代表する作・編曲家/音楽プロデュ...